【妇婴故事】

一封厚重的感谢信

2022年8月5日,今天是“小八妹”复查的日子,我早早的来到单位,没想到“小八妹”和他的父母已经到了,脸上洋溢的是幸福与快乐。

“小八妹”是我的一位“特殊的患者”,与我结下了深厚的感情。她是一位胎龄28周,体重仅1.2千克的极低出生体重儿、早产儿,作为她的“临时妈妈”,我陪伴她度过了漫长的57天,历经磨难,度过了初来人世的几大难关,见证了她的点点滴滴。从巴掌大小,到体重逐渐增加到2.0千克;从病情危重生死关头,到病情转危为安;从紧张纠结的治疗,再到顺利的出院,与科室刘淑娟主任、黄亦如主任及卢影护士长、高晶副护士长及全体医护姐妹的精准治疗及精心护理密不可分。

依然记得她在手术室经新生儿窒息复苏抢救后被送到重症监护室的小模样,他的父亲是患有先天性强直性脊柱炎,驼着背,满脸的沧桑,手上满是“岁月的痕迹”,她的母亲是高危孕产妇、妊娠期糖尿病,因为血糖控制不好,影响了视力,家里还有一位20岁脑瘫的姐姐,生活情况可想而知。面对这样的家庭,我深知宝宝对这个家庭是有多么珍贵,也深知救治这个孩子可能对她们家来说更是雪上加霜。和他父亲交待病情时,他用坚定的眼神传递了对孩子生的渴望和期盼,说“刘大夫,就是砸锅卖铁、卖房子”我也得治她。住院期间她几乎经受了“呼吸关”、“ 感染关”、“ 喂养关”、“黄疸关”、“二次感染”、“贫血关”等重重关卡,所有的早产儿相关并发症她都出现了,当然,凭借着自己顽强的生命力及积极、准确的治疗,每次都能化险为夷,顺利通关。当刘淑娟主任和卢影护士长得知她的家庭条件时,更是积极与院里沟通,特殊开通绿色通道,减免了不少住院费用,缓解了家属不少负担。住院期间,每次操作都是小心翼翼,用柔软的包被围成一个椭圆形的“鸟巢”模拟妈妈宫内的缓解,日常抚触增加她的安全感,减少恐惧与焦虑。就这样,“小八妹”在医护人员的日夜精心治疗及细心呵护下,在一片祝福声中顺利出院,此时她体重已经达到2.0千克,奶量达到40毫升,并且可完全脱离呼吸支持、自行吸吮,各项指标均恢复正常。她的父母更是激动地热泪盈眶说:“谢谢,谢谢你们,是妇婴医院给了我家孩子第二次生命”。短短的几个字,饱含了家长对我们医护的无限感激。

出院前卢影护士长及高晶副护士长在普通病房对其父母进行了实际操作培训,这样做可减少家长因护理不当导致的喂养不当、感染、返流等再次入院的风险,增加父母自信,保障了孩子的顺利成长。同时,我也为孩子专门制定了早产儿随访日志,里面包括住院期间的基本信息、需要复查的项目、生长发育曲线及喂养指导等等,每周通过手机微信与父母沟通孩子状态、奶量、头围、身长及体重增加情况,帮助父母更好的照顾早产宝宝。通过定期随访和评估,不仅可以增加父母的医从性,还可以及时发现早产儿在发育过程中出现的异常,给予相应的指导意见和方法,减少或避免后遗症的发生,提高宝宝的生活质量,减轻家庭的负担。

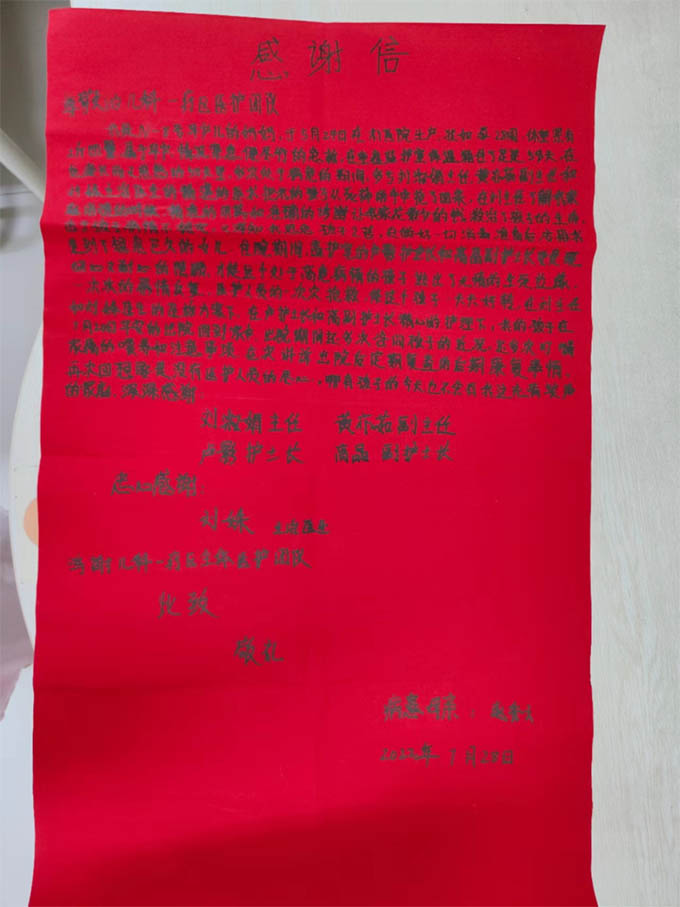

如今,“八妹”的体重已经涨到3千克,奶量60毫升,精神状态及皮肤颜色都正常,复查的指标也在正常范围之内,真的是很欣慰。孩子妈妈说:“刘大夫,感谢您和主任、护士长的照顾与关心,孩子现在挺好都是你们的功劳。我一个农村人不太会说话,千言万语都不能表达我的感激之情,所以给大家写了封感谢信,我文化程度不高,可能有错字,别介意。”说着从包里拿出了那份鲜艳“红”。这是我第一次收到患者的感谢信,内心十分激动。我仔细阅读着这份沉甸甸的感谢信,字里行间透露出对我工作的认可,对我们科室的信任与感谢。

我会把它珍藏起来,对我是一种鼓励,也是今后工作的动力,时刻鞭策自己,更好的为患者和家长服务。

我们重症监护室是一个青春洋溢、朝气蓬勃的集体,在上班压力巨大的同时,也会在日常工作中寻找乐趣,缓解压力。一句温柔的安慰和一个温暖的抱抱,温箱上贴一些鼓励宝宝的话语,“一哥”、“一姐”、“胖胖”、“八妹”等等可爱的名字,不仅叫起来亲切,和家属沟通时更能拉近距离,缓解家属紧张的情绪,为了更好的为患者服务。

每一个新生儿的诞生都是一个家庭的希望,而每一个早产儿的成长过程都要比正常的孩子经历更多的艰辛,我们新生儿重症监护室的全体医护人员都在为每个宝宝能少一分痛楚、多一分健康而努力。

作者:刘姝

编辑:姜永生 校对:陆芃竹